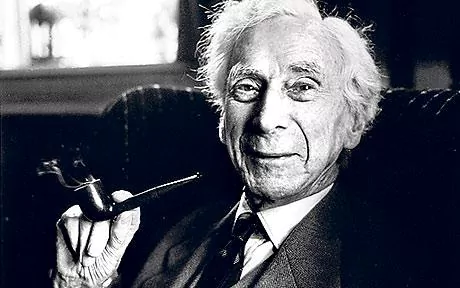

Essere scettici, anche del proprio scetticismo. Per lasciare spazio di libertà al prossimo, alle idee, al pensiero. Perché solo chi è veramente libero può vivere dei momenti di felicità. Lo sostiene Giulio Giorello, filosofo milanes e, esperto di Bertrand Russell, un ateo sui generis, che legge e apprezza le encicliche papali e ha dialogato con porporati attorno alla scienza e alla morale.

e, esperto di Bertrand Russell, un ateo sui generis, che legge e apprezza le encicliche papali e ha dialogato con porporati attorno alla scienza e alla morale.

A Giorello abbiamo domandato dov’è l’attualità del pensiero del filosofo inglese. “Oggi più che mai ci insegna a vivere in una società libera. Mentre filosofi pragmatisti come William James parlavano di “volontà di credere”, Russel ribatteva: “meglio sarebbe aver volontà di dubitare”. Quello che una volta si chiamava scetticismo diventa garanzia per evitare prevaricazione, intolleranza e oppressione. Nei “Saggi scettici” del 1928 troviamo la potente funzione liberatrice dello scetticismo. Senza farne però un dogma: noi dovremmo essere capaci, qualche volta, di essere scettici nei confronti dello scetticismo stesso. Si tratta di un riferimento ad una forma di filosofica prudenza che non esclude l’audacia intellettuale in più di un settore: sia nella vita sociale sia nella ricerca scientifica.

“Non esiste nessuna verità” infatti è un paradosso: se non esiste verità allora nemmeno lo scetticismo può essere vero o sempre valido.

“Per Russell lo scetticismo è un metodo, non un dogma o un sistema filosofico omnicomprensivo. E’ invece un modo di non farci vincolare troppo a forme di vita che potrebbero rivelarsi oppressive, sia nei nostri confronti che verso il prossimo. Da questa sua posizione si capisce l’attività politica: era un nemico della guerra, ai tempi del primo conflitto globale, ma nonostante ciò fu deciso ad un intervento militare quando si profilò in modo concreto il pericolo del nazismo. Cambiavano le idee di questo grandissimo pensatore: non vorrei fosse dimenticato che Russell è stato uno dei grandi protagonisti della logica e della ricerca nel campo della matematica. Anche in questo caso è interessante come sia passato da un bisogno originario di certezza a una prospettiva che ho chiamato di “scetticismo metodologico”. Non senza qualche travaglio personale: da giovane era pervaso da quella che lui stesso definì una “lucida disperazione”. Ciononostante scrisse delle opere fondamentali della logica, si occupò della teoria della relatività come di temi morali e infine si impegnò in significative campagne politiche”.

La disperazione richiama il suo opposto: cos’è la felicità per lei?

“E’ indissolubile dalla libertà. Uno schiavo non può essere felice. Questa è la mia personale lettura dell’idea di felicità in Russell: non è possibile una qualche forma di felicità umana senza una condizione di libertà. Con tutti i limiti del caso: la felicità umana può durare un momento. Ma forse essere felici significa saper cogliere l’attimo giusto. Non è la condizione degli dei o del diavolo: felicità, come molte altre cose umane, è tipicamente fragile”.

Tra felicità, libertà e ateismo c’è una qualche relazione? “Non credo che solo gli atei siano felici o, viceversa, solo i credenti abbiamo la ricetta della felicità. Ognuno arriva alle proprie convinzioni attraverso una lenta formazione nella vita. Conosco tanti credenti o atei felici nel loro quadro di riferimento: personalmente penso che la questione dell’ateismo si leghi a quella della libertà, ma non alla felicità individuale. Società che condannano pubblicamente l’ateismo, tramite la coercizione, sono oppressive. Così come lo sono società che impongono una religione. Nell’uno o nell’altro caso nessuno, sulla base delle proprie convinzioni, può permettersi di arrecare danno ad altri. Ciascuno la pensi come meglio si sente, viva con le sue idee guida, ma non pretenda di guidare gli altri. In una società libera e aperta può esserci collaborazione tra credenti e non credenti”.

Certo che il periodo che stiamo vivendo non è dei più felici sul versante della tolleranza. Spesso prevale il fanatismo. “Non amo nessun fanatismo: il fanatico fa più male di altri alle idee religiose che vorrebbe imporre. Il fanatico religioso fa male innanzitutto alla propria religione. Dio sia liberato dai fanatici!”.

Perché nonostante la “morte di Dio” decretata da alcuni filosofi e atei, la religione continua ad avere un ruolo così importante da determinare gli assetti geopolitici?

“E’ un dato di fatto. Ricordo però che la nostra tradizione intellettuale ha avuto una grande fase: l’illuminismo. Non è un caso che i “Saggi scettici” di Russell siano dedicati a Voltaire. La tradizione dei lumi, l’atteggiamento illuministico, mi sembra un elemento che possa avere un ruolo non banale in una società multireligiosa”.

Passando alla questione della scienza: uno dei problemi più impellenti è il “global warming”, l’innalzamento della temperatura terrestre. La scienza, con la sua tecnica, ha di certo contribuito a questa drammatica situazione in cui la natura non riesce più ad assorbire le sostanze inquinanti prodotte dall’uomo. Con il rischio, concreto, di distruggere la natura e l’habitat umano. C’è da fidarsi ancora della scienza? “Il riscaldamento globale è frutto di uno sfruttamento senza restrizioni e limiti. Ma è proprio dalla comunità scientifica più illuminata che arrivano le parole di più attenta cautela. Sarebbe ora che i politici ci pensassero seriamente: ma a guardare le recenti posizioni della presidenza americana c’è poco da stare tranquilli. Credo però che debba essere l’opinione democratica dei vari Paesi a farsi sentire”.

Papa Francesco ha lanciato un appello a tutte le coscienze sul tema del riscaldamento globale nella sua enciclica “Laudato si”.

“Mi sembra una svolta nella tradizione della Chiesa cattolica romana. Vedremo se a queste indicazioni di buona volontà seguiranno degli atti politici concreti. Certo che molte parole di Francesco toccano tutti noi, non solo i cattolici romani. Torna un respiro universalistico come quello che trovai nel cardinal Carlo Maria Martini, quando ebbi il piacere e l’onore di partecipare a due delle sue “Cattedre dei non credenti” a Milano. Ho imparato molto in quella occasione e mi impressionò l’enorme senso di tolleranza di Martini. Il suo sforzo primario era di proporre le sue motivazioni in modo che risultassero comprensibili anche ai non credenti. E la distinzione per lui non stava tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti.

Intervista pubblicata su L’Adige del 13 gennaio 2018.