Avremmo bisogno di una nuova razionalità per guardare all’amore come alla vera “logica del mondo”, non come un impulso, un sentimento. Anche perché la fede nel Dio dell’Amore è una forma di intelligenza: la stupidità il vero peccato.

Avremmo bisogno di una nuova razionalità per guardare all’amore come alla vera “logica del mondo”, non come un impulso, un sentimento. Anche perché la fede nel Dio dell’Amore è una forma di intelligenza: la stupidità il vero peccato.

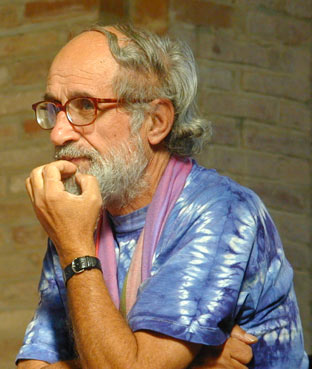

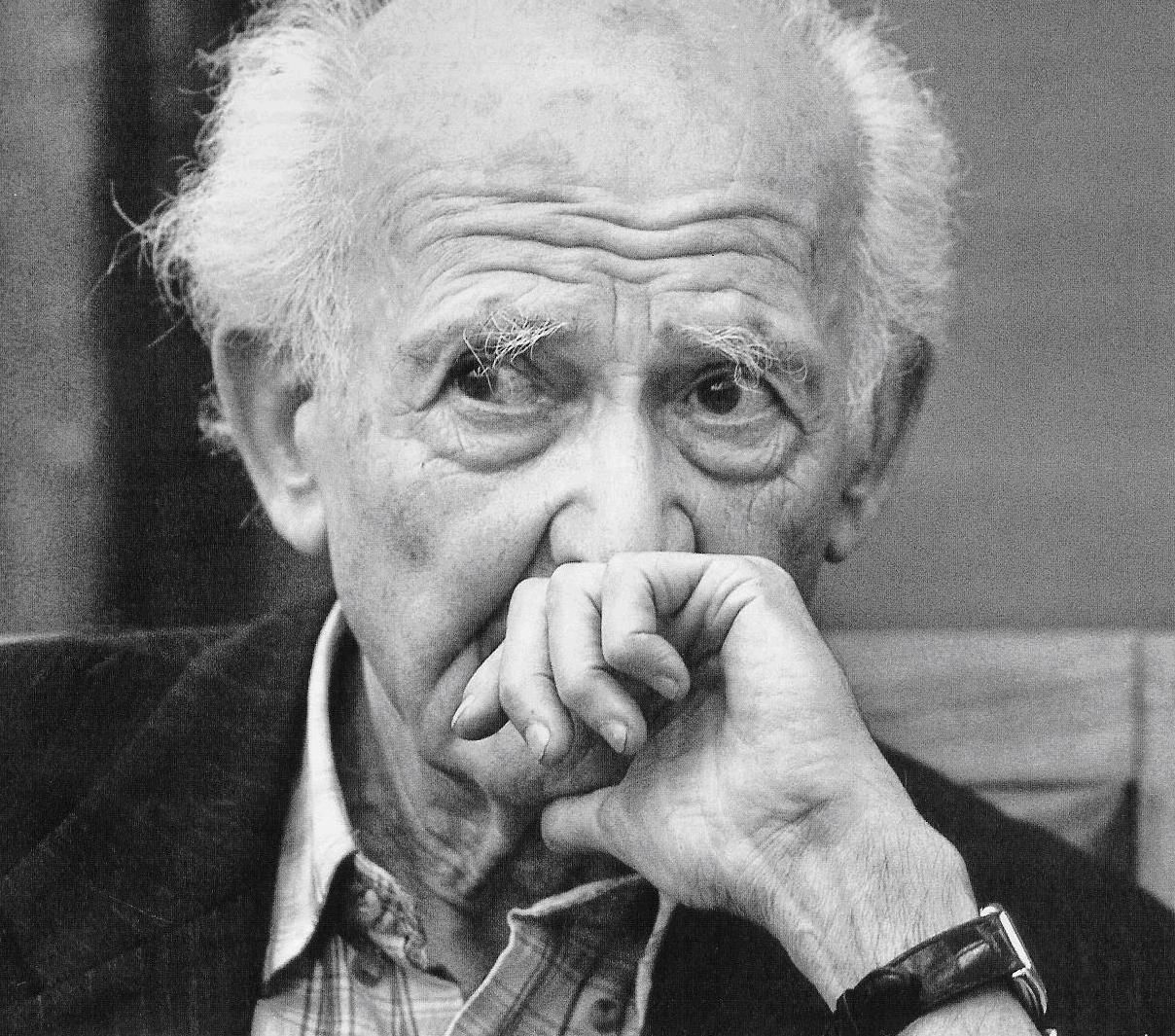

Jean-Luc Marion, docente presso la Sorbonne, L’Istitut Catholique de Paris e L’University di Chicago è uno dei massimi filosofi fenomenologi del nostro tempo. E’ giunto ieri in Trentino per partecipare al Seminario di alta formazione, organizzato dal Centro di Studi e Ricerche “Antonio Rosmini” del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, che si terrà a Rovereto dal pomeriggio di oggi (18 marzo). L’evento più atteso è la “lectio magistralis” di Marion che si terrà giovedì 20 marzo alle ore 17.30 a Rovereto presso la Sala degli Specchi della Casa Natale di Antonio Rosmini (C.so Rosmini 28). Il titolo della lectio: “La questione dell’amore”. Per chi frequenta la filosofia contemporanea Marion con le sue idee, al margine tra fenomenologia e teologia, tra ricerca di Dio e amore per la verità, ha fatto e fa ancora molto discutere il mondo accademico, ma non solo. Il suo sta diventando un linguaggio universale, riportando al centro della riflessione un concetto universalmente riconosciuto come determinante per la vita quotidiana degli uomini: l’amore. Abbiamo incontrato il filosofo a Trento, in un dialogo dove Marion, ci ha riassunto alcune delle tematiche più importanti delle sue giornate trentine e le linee fondamentali del suo pensiero, ad uso di tutti, non solo per “gli addetti ai lavori”.

Ci spieghi, professore, come dovesse farlo per un profano, il rapporto tra amore e filosofia: lei ha tanto lavorato per chiarire il valore razionale del concetto di amore, e non solo quello religioso o spirituale. Per arrivare dove? Cosa vuole dimostrare? “La filosofia è intimamente legata all’amore: è amicizia per la sapienza. Significa che l’amore è all’origine della ricerca della verità. Ma la filosofia moderna ha reso impossibile una comprensione razionale, rigorosa, dell’amore. Abbiamo reso l’amore una “caricatura di se stesso”: lo chiamiamo desiderio, passione, irrazionalità. Persino in gran parte della letteratura d’amore esso è visto come una sorta di malattia, follia, eccezione al comportamento razionale. Oggi non esiste più un discorso sull’amore se non nei termini di desiderio, puro o impuro che sia, spiegato biologicamente. Senza alcun valore teoretico o etico. Forse abbiamo bisogno di un altro modo del pensare, di un’altra razionalità: quella dell’amore.

La ragione moderna, la ratio della scienza e della tecnica, è basata sul principio dell “io, che non solo pensa se stesso, ma si pensa come principio primo e ultimo di tutte le cose. Questo approccio, tale modalità di pensare, si è trasferita anche nel nostro modo di amare. E amiamo, desideriamo degli “oggetti”, non più dei soggetti, qualcosa che sia altro dall’io. L’amore allora diventa un bisogno, uno scambio, una convenienza reciproca, un calcolo di interessi. Il mio punto di partenza è stato quello di mettere l’”io cogito” tra virgolette. Perché nell’amore non c’è più al primo livello un “io” che pensa il resto del mondo. C’è l’esperienza opposta: quella di “essere pensato” per un altro. L’inizio del fenomeno erotico è che l’io non è più il centro del mondo. L’io non ha solo “bisogno” di un altro. L’esperienza stessa dell’amore è l’esistenza di un altro più importante di me. Non perché ognuno debba avere uno generico slancio di generosità : lo stesso sguardo dell’altro sopra di me è più importante della riflessione di me su me stesso. Non sono più il centro del mondo, ma neanche il centro del mio mondo. Questa è per me la “riduzione erotica” dell’io: il centro della spazio del mondo è l’altro”.

Tra la sua filosofia e la teologia ci sono non pochi punti di contatto: come si deve leggere la parola amore nella Bibbia. E’ eros, agape, amore erotico, amore gratuito? Come va interpretato il concetto di “cuore” che ricorre spesso nel testo biblico per indicare l’amore di Dio per l’uomo? “Nella Bibbia c’è l’agape, ma anche l’amore di tipo erotico, volgarmente inteso, è ben presente nel testo biblico. La distinzione eros-agape fu sostenuta nel secolo scorso, in ambito del cristianesimo protestante, ma è estranea la divisione tra tipi di amore nella Bibbia. Ogni distinzione e divisione dell’amore è una perdita di significato: il concetto di amore, se esiste, è unito. Unico. Se abbiamo bisogno di due concetti per spiegare l’amore significa che non abbiamo un concetto chiaro dell’amore. Per il cristianesimo questo concetto unico è di vitale importanza: se Dio ha detto di se stesso “sono Amore”, se Dio e la Chiesa hanno insegnato che senza amore non c’è salvezza, vuol dire che l’uomo deve imitare Dio dal punto di vista dell’amore, nel praticarlo. Dobbiamo amare nella stessa maniera in cui Dio ha amato noi, in Gesù Cristo: dovremmo avere la stessa maniera di amare di Dio. Per questo è indispensabile avere un concetto univoco di amore. Se c’è un modo divino di amare, e il nostro è intriso di peccato, allora la nostra esperienza di amore, piena di eros, volgarmente inteso, diventa troppo lontana da modo di amare di Dio. Ma guardiamo i padri della Chiesa e la teologia classica: hanno sempre parlato di una “scala” di amore, di livelli di amore sempre più vicini però a quello di Dio. Al modo in cui Dio ama. E’ come nel caso dei doni dello Spirito: sono tanti, ma lo Spirito Santo è uno solo. I livelli dell’amore sono tanti, ma esiste una solo “logica” dell’amore.

Lei ha spesso parlato di idolatria, in varie modalità, non solo religiose. Quali sono le forme di idolatria più pericolose oggi? Da quali idoli dovremmo liberarci? “L’idolatria è sempre la medesima: non cambia nei tempi. Significa utilizzare qualsiasi cosa, oggetto, come un sostituto di Dio. Capace di fornire un idolo. Accade dunque che, come diciamo in francese, il “visibile riempie tutta la vita”, senza spazi vuoti. Tutto lo spazio visivo è “saturo”. In quel momento decidiamo che quella “cosa” è il nostro assoluto. Una sorta di specchio di noi stessi. Charles Baudelaire lo spiegava dicendo: ogni idolatria è sempre una auto-idolatria. L’esperienza di una visione chiusa su se stessa. Per questo è possibile idolatrare qualsiasi oggetto. Il risultato è sempre il medesimo: chiudersi nello sguardo si se stessi e sfuggire dallo sguardo dell’altro e di Dio. La produzione dell’idolo è inevitabilmente mortale. Il punto più importante è fare l’esperienza opposta: essere visto dall’altro. Sostenere lo sguardo dell’altro su di se. Per questo è centrale l’esperienza dell’amore: significa sperimentare in maniera radicale l’alterità. Scoprire che “io stesso” non sono uguale a “me stesso”. Sono sotto il peso dell’esteriorità dello sguardo dell’altro. Credo sia questo l’inizio della riduzione erotica. Ma poi ci sono molte altre tappe, capire come la volontà di essere amato, possa produrre l’odio e la guerra. E infine intuire la possibilità di amare senza chiedere la reciprocità, senza domandare un ritorno, : è esattamente l’amore di Dio, ma anche di un Don Giovanni. Dio ama senza reciprocità per l’eternità, Don Giovanni in una vita ha creato la possibilità nell’altro di credere di “essere amato”.

Benedetto XVI la nominò nel 2011 membro del Pontificio Consiglio della cultura: quale è la sfida di tipo culturale che la Chiesa Cattolica dovrebbe affrontare oggi? “La cosa più importante credo sia proporre un’esperienza forte del mistero della fede. Facciamo in modo che diminuiscano i dubbi, da parte dei cristiani, i grandi dubbi sul mistero cristiano. Non è raro incontrare molti cristiani, sinceri, ma che non sono completamente persuasi che Dio abbia ragione, o che il Cristo non è più morto . Noto un deficit di fede generalizzato che comporta un deficit dell’amore e della rivelazione. Quando parliamo non siamo, da cristiani, completamente convinti del nostro messaggio. Aver meditato e approfondito il mistero cristiano conferisce, a mio avviso, la capacità di entrare in un dialogo più profondo con gli altri. La fede è un modo dell’intelligenza, del resto. La stupidità è un peccato.

Articolo pubblicato su L’Adige del 18 marzo 2014, pag. 9.