Dare spazio alla speranza, con un occhio a quelle piccole, grandi opere che proprio in Siria Padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita scomparso in Siria durante un tentativo di mediazione e di cui ancora a tutt’oggi non si conoscono le sorti, aveva messo in atto per la convivenza tra culture e religioni e la solidarietà verso i più deboli. E’ l’intenzione dell’incontro dal titolo “Siria: storie di resistenza (e di speranza)” che si terrà questo pomeriggio (giovedì 29 agosto) alle ore 17.30 presso il Centro Bernardo Clesio (Via Barbacovi 4, Trento), proposto da Unimondo, Religion Today Filmfestival, e Officina Medio Oriente. Partecipa l’associazione “Insieme per la Siria libera”. A partire dal libro di Shady Hamadi “La felicità araba” in cui il giovane giornalista italo-siriano racconta la storia della sua famiglia e dell’opposizione siriana agli Assad e dal documentario di Yasmin Fedda “A Tale of Two Syrias” l’incontro vuole fare il punto sulla situazione in Siria. Il documentario, proposto da Religion Today, diretto dalla giovane regista Yasmine Fedda, di origine siriana, è stato girato nel 2010 – quando la possibilità del cambiamento in Siria sembrava ancora lontana – e completato nel 2012, dopo i quasi due anni di emergenza umanitaria seguenti lo scoppio della rivoluzione e la dura repressione ad opera del regime. Al grande pubblico occidentale il paese era noto per il suo straordinario patrimonio storico-artistico e per la sua lunga tradizione di convivenza interreligiosa. Oggi è familiare soprattutto per le scene di morte e distruzione che si rincorrono sui telegiornali di tutto il mondo. Fin dal 2010, Yasmin Fedda ha deciso di raccontare un’altra Siria, mettendo a fuoco le piccole grandi storie di due persone “comuni” alla vigilia della rivoluzione, nel contesto di un regime ogni giorno più soffocante e opprimente. Nel tempo il progetto si è evoluto seguendo i convulsi sviluppi della cronaca. Il risultato è un’opportunità di ascoltare voci troppo spesso perdute – quelle delle persone pacifiche che subiscono le conseguenze della violenza e delle restrizioni liberticide. Si parla anche del monastero Deir Mar Musa al-Habashi, fatto rinascere da padre Dall’Oglio, che poi è stato allontanato dal monastero e dalla Siria quando la crisi è scoppiata. All’incontro seguente alla proiezione saranno presenti Shady Hamadi, Giacomo Zandonini, giornalista e Lia Giovanazzi Beltrami, Assessore alla solidarietà Internazionale che in passato ha sostenuto il progetto di Deir Mar Musa e l’opera di padre Dall’Oglio.

Decrescita: unica possibilità per evitare il collasso del sistema.

Dio è morto e con esso il sistema economico ormai espressione della cultura che quel Dio, strumento e metafora di potere e sviluppo infinito, rappresentava. Unica soluzione: la decrescita e mettersi nella prospettiva dell’autoproduzione, guardando al medioevo per cercare di capire come ricominciare a cooperare e vivere felici. Massimo Fini, giornalista, drammaturgo, scrittore, è uno dei teorici della “decrescita” ed ha fondato nel 2005 “Movimento zero” proprio per diffondere a livello politico la necessità di porre fine all’illusione di una crescita infinita, di uno sviluppo senza limiti.

Che quel Dio è morto, Fini lo dice con il filosofo Friedrich Nietzche che all’inizio del novencento ha indicato profeticamente la fine di una civiltà, quella occidentale, nata sulla idea di progresso e sfruttamento delle risorse. Era all’AlterFestival, (Urban Center di Rovereto) lo scorso sabato 25 maggio, per dare il via alla due giorni di dibattito su un’economia “diversa”. Abbiamo chiesto a Fini di spiegarci come immagina la decrescita economica. “Il modello di sviluppo occidentale nato con la rivoluzione industriale, ormai ha coinvolto anche l’oriente. Si basa sull’impossibile: prevede un modello di crescita esponenziale. Ne esistono nella matematica. Non in natura. Dobbiamo essere consapevoli che ogni cosa umana ha un limite: lo stiamo raggiungendo in questi anni. Siamo come una potentissima auto, partita due secoli e mezzo fa. Ha tenuto sempre una altissima velocita: adesso però davanti ha un muro. E lo schianto è inevitabile. Eppure il pilota sta dando ancora il massimo del gas. Fuori metafora: non possiamo più crescere. E’ una dato di realtà e finiremo con un collasso estremamente drammatico se non facciamo qualcosa in fretta. Come nel caso dell’Impero Romano: appena finito di conquistare il modo è imploso. Ma l’Impero era una piccola parte del mondo: oggi nella crisi siamo coinvolti tutti. Il crollo questa volta sarà planetario”.

Proviamo a prospettare qualche “speranza”: che si può fare per evitare la catastrofe? “Se l’uomo fosse un animale intelligente dovrebbe avere il coraggio di fare qualche passo indietro. Deve tornare, in modo limitato e ragionato, a forme di autoconsumo. Bisogna arrivare ad un recupero della terra: è in fondo quella che ci nutre. Il cibo: l’unica cosa veramente essenziale. Poi è necessario un ridimesionamento drastico dell’apparato industriale, finanziario e virtuale, la rete informatica, che ci sta inghiottendo tutti”.

In Trentino la piccola produzione familiare, il sistema di cooperazione, sono un elemento connaturale alla gente e al sistema economico. Come il “locale” deve interagire con il “globale”? Il “locale” ha grosse difficoltà a resistere se attorno ha un sistema di vita non conforme a se. Sono soluzioni esistenziali, particolari, che possono valere solo per alcune persone. Rischiano di fallire: come tutte le comunità “ideali”. Il problema è proprio la globalizzazione che ha esasperato tutto: vuol dire competizione spietata tra Stati che passa sulla pelle delle popolazioni prima del terzo modo e ora anche del “primo” mondo. Ma non siamo sempre stati organizzati così”.

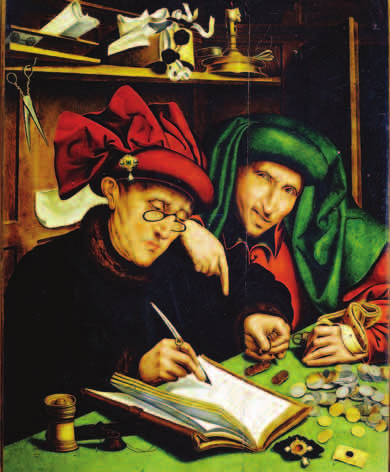

Ci sono degli esempi nella storia che possono venirci utili come modello? “Nel medioevo si faceva perno sulla cooperazione e meno sulla competizione. Guardiamo gli statuti degli artigiani di allora: era vietato persino distogliere il cliente dal negozio del vicino. No alla concorrenza! Impedite per legge, da parte della Chiesa, sia l’usura che l’interesse sul denaro. Con una motivazione interessante.

Il tempo è di Dio, quindi di tutti, e non può essere oggetto di mercato. Per questo non si poteva speculare sul tempo. Le terre: erano distribuite non nel senso della maggiore efficienza, ma con un criterio di giustizia. Ogni nucleo familiare doveva avere il suo spazio vitale e non esistevano quei fenomeni che oggi di inquietano tanto. Non c’era la disoccupazione: ciascuno viveva sul suo e non restava senza lavoro. Il “servo della gleba”: non poteva lasciare il terreno del feudatario, ma non poteva nemmeno essere abbandonato o cacciato”.

Non avrà intenzione di proporci un ritorno al medioevo? “No. E’ lecito certamente porci dei dubbi sulla strada che abbiamo intrapreso: si è puntato tutto sulla economia emarginando altre istanze ed esigenze dell’uomo. Dal passato possiamo prendere delle suggestioni. Non tornare al medioevo, ma piuttosto dobbiamo ripercorrere la storia economica e non fossilizzarci su un “unico” modello possibile. Quello attuale che si può riassumere in: lavora, consuma, crepa!”. Possiamo fare a meno della tecnica e dei vari strumenti tecnologici che oggi caratterizzano la vita quotidiana? “Paolo Rossi, filosofo della scienza, mi spiegò una volta che la tecnica è un moltiplicatore di problemi: come ne risolve uno ne apre mille di nuovi. Allontana da noi stessi e dai nostri istinti. Nel crollo delle torri gemelle, 11 settembre 2001, si salvò un cieco: il suo cane lo portò fuori pericolo perché non sentì e non capì evidentemente gli inviti degli altoparlanti a stare calmi e ad attendere l’arrivo dei soccorsi. La natura e l’istinto ci salvano. Non la tecnica. Siamo in una società dove il tasso di suicidi è cresciuto in maniera tragica negli ultimi anni. E’ un sintomo chiaro dell’infelicità sostanziale della gente”.

Possiamo fare a meno della tecnica e dei vari strumenti tecnologici che oggi caratterizzano la vita quotidiana? “Paolo Rossi, filosofo della scienza, mi spiegò una volta che la tecnica è un moltiplicatore di problemi: come ne risolve uno ne apre mille di nuovi. Allontana da noi stessi e dai nostri istinti. Nel crollo delle torri gemelle, 11 settembre 2001, si salvò un cieco: il suo cane lo portò fuori pericolo perché non sentì e non capì evidentemente gli inviti degli altoparlanti a stare calmi e ad attendere l’arrivo dei soccorsi. La natura e l’istinto ci salvano. Non la tecnica. Siamo in una società dove il tasso di suicidi è cresciuto in maniera tragica negli ultimi anni. E’ un sintomo chiaro dell’infelicità sostanziale della gente”.

La spiritualità, la religione, può avere un ruolo per “salvarci” dal collasso? “Dio è morto nella coscienza dell’uomo occidentale. E non è possibile resuscitarlo. La religione oggi è quasi puramente formale. Il precedente Papa ha sintetizzato così la situazione: Dio ha abbandonato gli uomini. Sono un onesto pagano: credo però che la Chiesa debba curarsi delle anime e da parecchio tempo a questa parte si occupa di tutt’altro”.

(Articolo pubblicato su L’Adige del 25 maggio 2013)

L’ironia e la ricerca della verità.

L’ironia, la comicità, contribuiscono a svelare la verità, a smascherare ciò che non va. Ma chi passa dall’ironia alla politica attiva fa un salto anomalo. Giacomo Poretti, del famoso trio Aldo Giovanni e Giacomo, concepisce il suo lavoro di comico come un contributo a modificare atteggiamenti e situazioni che non vanno. Con un occhio alla dimensione spirituale nel ridere, nel gioire e nel saper ironizzare.

“Riso e Pianto” è il tema, il contrasto della vita, che sarà il centro dell’ultimo incontro per la “Cattedra del Confronto” organizzata dall’Ufficio diocesano cultura e università per martedì 23 aprile (ore 20.45, Sala della cooperazione, Via Segantini). Una delle due voci, tradizionalmente a confrontarsi sono personaggi con vedute diverse sul medesimo tema, sarà quella di Poretti, accanto ad Eraldo Affinati, scrittore noto per il suo impegno come insegnante nella “Città dei ragazzi” a Roma. Il contrasto questa volta è di quelli che mettono di fronte a due emozioni forti, gioia e dolore. Che ridere sia una “cosa seria” lo testimoniano gli impegni di filosofi ed intellettuali. Da “Il motto di spirito” di Sigmun Freud a “Il riso” di Henri Bergson sono tanti i tentativi di comprendere i meccanismi del ridere. Sul pianto invece occorre fare un lavoro di comprensione profonda, ma si ha a che fare con il dolore sul quale la parola ultima e lenitiva a volte è solo la compassione.

Iniziamo dal tema della serata: Come intende affrontare la parte che le riguarda? “Cercherò di farlo a partire dal mio lavoro – risponde Poretti – Come la comicità ha incontrato la mia vita. Al punto da farne un lavoro. Cercherò di spiegare, annoiando il meno possibile, quale significato ha per me la comicità e cosa si intenda quando far ridere diventa un lavoro. Sul riso e sulla comicità in generale ci sono varie curiosità. Forse posso aiutare, in questo momento particolare del nostro Paese, in un periodo piuttosto difficile, a rispondere a delle domande su cosa ci aiuta, con il ridere, ad affrontare tutto ciò. In maniera meno generica possibile”. Dunque la comicità può avere un ruolo per capire meglio il nostro tempo, la vita di ognuno? “Sono convinto che, più della comicità, l’ironia sia un atteggiamento mentale che se adottato e accolto ci aiuta a svelare i nostri difetti e pertanto, tendenzialmente, ci facilita la ricerca della verità delle cose. Tutte le volte che si fa del’ironia si cerca di smascherare un difetto, un atteggiamento rigido di persone o situazioni. Se accolta, l’ironia apre la possibilità di modificare ciò che non funziona. Si può procedere a cercare un senso diverso. Per questo c’è sicuramente un lato spirituale del fa ridere”.

Cosa pensa dei comici che diventano politici? “Domanda complicata…. certamente si riferisce a Grillo e alla situazione nuova venutasi a creare in Italia: abbastanza unica, anomala. Bisognerebbe aspettare a giudicare, credo. Personalmente ho apprezzato moltissimo Grillo fino a quando arrivò ad istituire i famosi “Vaffa day”. Si trattò di una operazione di satira molto marcata e abbastanza decisa che però restava nei confini dell’atteggiamento ironico di cui parlavo prima. Uno smascheramento di un difetto o di una serie di cose che non funzionavano. Diventando poi politica la scelta di Grillo non mi interessa più. Non la condivido. Anche se le cose in questo caso sono nettamente separate. Un conto è l’ironia altro è l’attività politica fatta da un comico, o ex comico. In questo caso è la persona, Grillo a decidere come porsi”.

La comicità agisce in tutte le sue variegate forme o c’è un ridere inutile, superficiale, disimpegnato? “Stanlio e Ollio, i film di Totò, Buster Keaton, Aldo Fabrizi erano inutili? Non credo che valga solo la satira politica in termini di comicità. Personalmente la relego ad in genere abbastanza inferiore. La comicità ha una sua funzione importante. Altrimenti restringiamo troppo il campo”. Ogni comicità dunque è capace a suo modo di leggere la realtà e di rimandarla a chi ride in modo da poterci riflettere. Che dire del rapporto riso – pianto? “Le due cose certamente hanno una certa vicinanza. Il modo di dire “si ride per non piangere” credo sia molto significativo. La dice lunga su quanto siano vicine queste due apparenti etremità”. Lei nella sua vita si occupa anche di volontariato in ambienti cristiani, a Milano: che ruolo ha la dimensione spirituale, religiosa, nella sua vita? “Se si riferisce alla mia collaborazione con il Centro culturale San Fedele a Milano e altre situazioni sono luoghi di aggregazione cattolica. Sono un credente. Mi sembra una cosa normale. Mi ci ritrovo e cerco di praticare il mio apostolato culturale laddove è possibile”.

Per concludere: “gioire con chi gioisce e piangere con chi piange”, diceva San Paolo: che senso ha per lei questa proposta? “ E’ una idea vastissima, grande. Ma mi viene da dire delle cose normalissime. Dobbiamo cercare di essere in allegria con le persone con cui condividi delle cose della vita. Si ride con chi ci è più simile e vicino. La seconda parte della frase ci rende attenti alle persone che soffrono. Provare compassione, vuol dire ritrovare in se stessi il medesimo sentimento dell’altro che soffre. Per tentare di comprendere la sofferenza altrui occorre saperla accogliere dall’altro che realmente soffre”.

Capitalismo che diventa religione.

Il debito non deve essere colmato: occorre riprodurlo per mantenere in vita un sistema economico come il capitalismo che ha molti lati in comune con l’ascesi. La soluzione alla crisi economica attuale non verrà pertanto dagli economisti, ma dalla filosofia, dalla religione, dal cambiamento culturale. Come l’idea del capitalismo è sorta in ambito religioso così anche sarà possibile trovare nuove strade dalla contaminazione tra

le religioni e le loro idee sul denaro, giustizia, ricchezza, povertà. Elettra Stimilli , ricercatrice presso l’Università di Salerno, ha avviato questo percorso di indagine soprattutto analizzando l’idea di debito e di ascesi propria del capitalismo. Sarà a Trento il prossimo martedì 16 aprile (ore 15) presso l’Aula Magna del Liceo Leonardo Da Vinci nel ciclo di incontri su “Filosofia del Denaro” organizzata da Michele Dossi del dipartimento di filosofia in collaborazione con il Centro Formazione Insegnanti di Rovereto.

Le abbiamo chiesto di chiarirci innanzitutto il rapporto

tra ascesi e capitalismo: “Si tratta della questione del debito, che oggi è di grande attualità e che è sottesa alla crisi economica. Sembrerebbe oggi che il rapporto tra ascesi e capitalismo sia molto chiaro: occorre rinunciare a consumare per risanare il debito. In realtà l’economia del consumo, quella in cui c’era lo sperpero, l’acquisto a tutti i costi, atteggiamento origine della situazione in cui ci troviamo, non è così contrastante con una concezione come quella della rinuncia. Così come nell’economia del consumo l’ob

iettivo non è raggiungere determinati beni o soddisfare bisogni, bensì continuare a fomentare desideri. Il debito non deve essere colmato: occorre riprodurlo per mantenere in vita un sistema economico come il capitalismo. Ecco la rinuncia, l’ascesi.

Guardando al Vangelo e a certe sue istanze sulla povertà, sul rifiuto della ricchezza come strada verso “il Regno di Dio” come può essere avvenuta una tale distorsione da portare, in ambito protestante, alla nascita del capitalismo? “A mio avviso non c’è distorsione: il rapporto tra cristianesimo ed economia è molto antico. Sin dalle origini quella cristiana è la prima comunità a pensarsi in termini economici. Traducendo il linguaggio giuridico ebraico in quello amministrativo: l’Ecclesia andava ammistrata e ognuno doveva essere “economo” di se stesso. La concezione ebraica del peccato viene tradotta in “debito”: Cristo è venuto a colmare il debito, ma solo attraverso la grazia. Ciascuno invece deve amministrarlo e gestire una situazione che non può essere annullata. Il peccato originale resta. E’ fondamentale questo meccanismo per capire cosa succeda a livello economico. La questione della povertà è molto complicata: in realtà studi di storia medievale evidenziano che proprio nel francescanesimo si origina un modello economico dove appare il concetto di mercato. Sono i francescani i primi a gestire se stessi in quanto “debitori” e persone che possono “fare a meno di”, ma non in maniera strumentale per una vita ultraterrena, ma perché su questa terra si può vivere in quanto esseri manchevoli, in debito”.

Alternative al sistema capitalistico? “Una critica al sistema non può essere fatto in maniera semplicistica. Non è sufficiente invocare la decrescita per superare la crisi. Molti degli elementi che vengono presi in considerazione da chi vorrebbe la decresita sono interni al sistema. Solo entrando dentro al capitalismo si può trovare una via d’uscita. Non è necessario invocare la povertà”.

Cosa dire dell’istanza evangelica di giustizia, di equità, guardando alla nascita del capitalismo, basato sulla legge del più forte, del profitto, in seno alla cultura cristiana? “Non vendo una evoluzione storica tra cristianesimo e capitalismo. Dobbiamo invece osservare come nella religione cristiana si è avviato un meccanismo di potere. Questo non significa solo “male”: è un sistema che ha funzionato. Questi elementi sono presenti ancora nell’attuale sistema economico”.

Il confronto, la contaminazione tra religioni, islam, cristianesimo, buddhismo, può essere utile sui temi economici? “Ne sono certa: ogni contaminazione è positiva. L’islamismo ha assunto tanta importanza attualmente perché il capitalismo è diventata la religione dell’occidente. Se il capitalismo viene indentificato come tale, una religione, le altre forme di fede possono solo trarne giovamento e avanzare proposte e vivere soluzioni diverse”.

Articolo pubblicato su L’Adige del 14 aprile 2013

Dossetti. I politici di oggi lo leggano, di notte…

L’obbedienza…. «Dev’essere un atto di obbedienza a Dio: solo questa fonda qualunque altro tipo di obbedienza. È a Dio che noi obbediamo e lui solo può comandare alle nostre coscienze. La libertà di coscienza è un’idea cardinale. Fondamentalissima del cristianesimo, perché suppone la persona, la sua immortalità, suppone quindi un rendiconto che si ha solo nei confronti di Dio; e suppone perciò l’irriducibilità di qualunque forma che possa costringere questa suprema libertà della persone e particolarmente del cristiano che deve rendere conto soltanto innanzi al suo Dio». Con queste parole in «Catechesi sulla Piccola Regola» Giuseppe Dossetti sottolineava un principio quasi «assoluto», secondo forse solo all’amore, memore del fascismo e del suo «credere, obbedire, combattere», ma anche di una Chiesa che ancora non si sollevava da una pesante struttura gerarchica per diventare «popolo di Dio» nonostante il Concilio Vaticano II e le sue aperture. Dossetti fu uomo politico, monaco, sacerdote e giurista, partecipò alla Resistenza con il nome di Benigno, elaborò la prima bozza della Costituzione, candidò alle elezioni del ‘48 per esplicito invito del futuro Papa Paolo VI. Nella Democrazia Cristiana le sue posizioni furono profondamente radicate nel Vangelo, a volte divergenti rispetto a quelle di Alcide De Gasperi: Dossetti avrebbe preferito che l’Italia non entrasse nella Nato, e svolgesse un ruolo, data anche la presenza del Vaticano, di Stato «dialogante» e neutrale. Uscì dalla politica nel ’51 per una testimonianza evangelica monastica che si diffuse fino in Palestina.

«Dev’essere un atto di obbedienza a Dio: solo questa fonda qualunque altro tipo di obbedienza. È a Dio che noi obbediamo e lui solo può comandare alle nostre coscienze. La libertà di coscienza è un’idea cardinale. Fondamentalissima del cristianesimo, perché suppone la persona, la sua immortalità, suppone quindi un rendiconto che si ha solo nei confronti di Dio; e suppone perciò l’irriducibilità di qualunque forma che possa costringere questa suprema libertà della persone e particolarmente del cristiano che deve rendere conto soltanto innanzi al suo Dio». Con queste parole in «Catechesi sulla Piccola Regola» Giuseppe Dossetti sottolineava un principio quasi «assoluto», secondo forse solo all’amore, memore del fascismo e del suo «credere, obbedire, combattere», ma anche di una Chiesa che ancora non si sollevava da una pesante struttura gerarchica per diventare «popolo di Dio» nonostante il Concilio Vaticano II e le sue aperture. Dossetti fu uomo politico, monaco, sacerdote e giurista, partecipò alla Resistenza con il nome di Benigno, elaborò la prima bozza della Costituzione, candidò alle elezioni del ‘48 per esplicito invito del futuro Papa Paolo VI. Nella Democrazia Cristiana le sue posizioni furono profondamente radicate nel Vangelo, a volte divergenti rispetto a quelle di Alcide De Gasperi: Dossetti avrebbe preferito che l’Italia non entrasse nella Nato, e svolgesse un ruolo, data anche la presenza del Vaticano, di Stato «dialogante» e neutrale. Uscì dalla politica nel ’51 per una testimonianza evangelica monastica che si diffuse fino in Palestina.

Ricorre il centenario della nascita di Dossetti, il 13 febbraio, e per celebrarlo la rivista «Il Margine» ha organizzato una serata a lui dedicata con l’introduzione di Francesco Ghia e gli interventi di Piergiorgio Cattani, Claudio Fontanari e Silvano Zucal. Quest’ultimo, docente di filosofia teoretica a Trento, l’ha conosciuto direttamente e frequentato. Gli abbiamo chiesto un ricordo di Dossetti: «A Trento lo incontrai solo una volta: venne per deporre nella causa di beatificazione di Alcide De Gasperi» racconta Zucal. «La vera frequentazione di Dossetti per me fu alla fine degli anni settanta, quando ero a Bologna. Andavo alle sue celebrazioni. Che duravano anche due o tre ore: ma non ci si annoiavdi certo. Pure essendo stato un protagonista delConcilio Vaticano II era molto perplesso sul rapporto tra Antico Testamento e Vangelo. Si era preso l’Antico per renderlo funzionale al Nuovo: la sua visione invece era di un profondo rispetto dell’ebraismo. Contestualizzava il “primo” testamento nel suo ambiente proprio: l’ebraismo».

Dal punto di vista umano cosa le ha lasciato Dossetti? «Credo sia stato l’unico vero genio che abbia mai incontrato. Il suo dramma interiore è stato di dover domare questa sua genialità. Nei contesti politici più complessi in trenta secondi era capace di comprendere cosa stesse accadendo».

Come vede il suo ritiro dalla politica? «Tanti lo interpretano solo in chiave di fallimento della sua prospettiva, in quel momento. Credo invece ci sia stata una consapevolezza di una terrificante tentazione. Poteva essere un leader, magnetico. Questa dimensione imperativa, leaderistica, sarebbe andata contro la sua tensione di svuotamento interiore di tipo spirituale».

Protagonista del Concilio, rimasero in lui delle perplessità sul modo in cui venne tradotto in pratica? «Fece degli incontri proprio sul Vaticano secondo, a cui partecipai: i punti su cui spingeva erano la necessità di valorizzare il laicato, la valorizzazione delle donne. Poi il grande tema del riconoscimento delle tradizioni religiose diverse dal cristianesimo. l’Islam, e non solo l’ebraismo. L’induismo, i monasteri ortodossi, sul Monte Atos. Aveva una grande apertura: l’ecumenismo era un dono per lui. Non si trattava solo di convivenza, nella tradizione indiana parla lo Spirito, per Dossetti. Il punto nodale, data anche la sua formazione, era ancora la struttura della Chiesa. Possiamo definirlo l’Antonio Rosmini del ‘900. Il popolo di Dio è maturo, vero, o solo un modo di dire, una santa enunciazione?».

Qual è un argomento su cui avete riflettuto faccia a faccia? «Quello della morte. Mi confessò la sua giovanile paura della morte che scomparve col tempo “facendosi mangiare dall’eucarestia”. Significava liberarsi dall’attaccamento terreno e diceva: “L’eucarestia uccide chi vi partecipa: ci aiuta a morire d’amore per eternalizzarci in una vita d’amore. Un mangiare che è farsi mangiare”».

Nell’attuale campagna elettorale si sentono spesso i politici trentini pronunciare il nome di De Gasperi. Pensando al rapporto che ebbe con Dossetti, cosa vorrebbe dire loro? «Prima di ispirarsi a queste figure, sarebbe il caso di praticarne gli stili di vita. Se anche i due erano divisi su alcune visioni politiche, furono certamente accomunati da rigore spirituale e poi morale. Allora la politica richiedeva formazione, non improvvisazione. Lascerei queste figure come riferimenti per la formazione: i politici che sono in campo oggi, se li leggano di notte, ma non ne parlino mai di giorno. Non li usino per le loro campagne elettorali. Ogni parola sarebbe un tradimento per figure così nobili della nostra storia che non possono essere messe nel mercato della banalità politica attuale».

Articolo pubblicato su L’Adige del 11 febbraio 2013 con il titolo “I politici leggano Dossetti”.