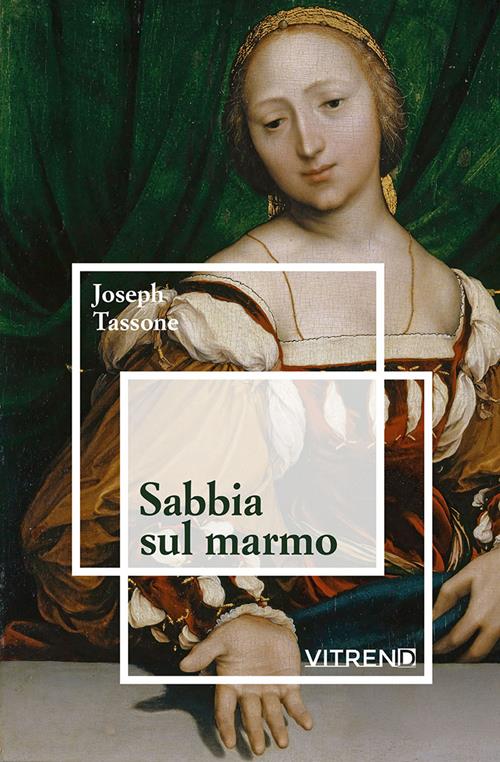

E se un santo, un attimo prima del martirio, invece di contemplare il paradiso facesse i conti con i propri vizi? E’ l’ipotesi di Joseph Tassone, giurista e capoufficio dei servizi funerari del Comune di Trento, in “Sabbia sul marmo” (ViTrenD editore). L’opera immagina gli ultimi pensieri di Tommaso Moro, il quale, in attesa dell’esecuzione, non contempla le sue virtù ma si confronta con i sette vizi capitali. L’idea centrale del libro è un potente ribaltamento: Tommaso Moro, alla vigilia della morte, non contempla le virtù per cui sarà canonizzato, ma fa i conti con i sette vizi capitali.

A Tassone abbiamo domandato: da dove nasce l’urgenza di esplorare la fragilità di una figura così monumentale?

Tommaso Moro era una persona dotata di grande ironia, e non esiste ironia autentica se non la si rivolge anche verso sé stessi. L’ironia non è sempre allegria; è un modo deformato di vedere il mondo, di avvertire il suo contrario. Ho sempre pensato ai grandi personaggi, a coloro i quali hanno raggiunto le vette di un ideale, sia esso di santità, sapere o politica. Dietro la facciata esiste un “intimo”, un “minimo”, un lato il quale al postero fa comodo dimenticare, essendo più facile celebrare le cose semplici. Immagino quest’uomo di saggezza e ponderazione, e non credo si sia fatto uccidere a cuor leggero. Il suo non fu un atto di eroismo nel senso corrente, ma di accettazione di una situazione in vista di un bene più alto: la coerenza con sé stesso.

Nella sua biografia si legge che lei di professione è capo ufficio dei servizi funerari. Quanto di questa esperienza è confluito in un’opera che è meditazione di un uomo sull’orlo del sepolcro?

Il mio lavoro non può non aver confluito in quello che ho scritto. La malattia ti dà il senso della possibilità, la morte ti dà la certezza della fine. Questa consapevolezza ha influito di sicuro. Spesso, guardando le persone composte dopo la morte, immagino cosa abbiano pensato durante il gran salto. Quale sia stato l’ultimo pensiero. Poi sorrido, pensando: “magari hanno pensato che gli piace la marmellata”. Sarebbe un pensiero bellissimo con cui andarsene. Bisogna imparare il rispetto verso tutti i pensieri, soprattutto quelli in limine. Sulla morte rifletto da sempre, anche perché ne sono preoccupato. Quando mi hanno proposto il trasferimento ai servizi funerari, mia madre commentò: “Beh, lo sapevo io che tu prima o poi lì finivi”. Meglio di mio padre, il quale disse: “Ti abbiamo fatto studiare per quello?”.

Lei ha una formazione da giurista.Il suo libro sembra un processo intimo, dove Moro è al tempo stesso imputato, avvocato e giudice di sé stesso. Questa struttura processuale della coscienza deriva dalla sua formazione?

Moro, in verità, si è già imputato prima di iniziare a scrivere; parte dal presupposto di aver attraversato tutti i vizi. Lui però non proferisce la condanna. Essendo un uomo aderente a quel credo, sa di non avere il diritto di condannarsi, così come non ha il diritto di salvarsi. Può solo concorrere al giudizio e affidarsi alla misericordia di Dio. Nel processo di confessione sacramentale, come diceva Dante, ci sono l’esame, la contrizione e il proposito. Lui l’esame lo sta facendo, ne è contrito. Per il proposito ha poca speranza, aspettandolo il boia il giorno dopo, ma non si condanna.

La scelta di Moro di non giurare è l’atto di disobbedienza civile per eccellenza. In un’epoca di polarizzazioni e conformismo come la nostra, che valore ha la sua testimonianza?

Di Tommaso Moro mi ha sempre colpito proprio questo: il silenzio. Non c’è un atto di ribellione, c’è una disobbedienza. Lui non giura e se ne sta dov’è. Il significato, trascendente la sua persona e la sua epoca, è la libertà di coscienza. Ma ciò che mi intriga ancora di più è la coerenza. Per quanto riguarda i vizi, i marinai cambiano mare, ma non cuore. L’uomo ha uno scheletro il quale resta uguale a sé stesso nello scorrere delle generazioni. La polpa intorno è fatta di eredità culturale, incontri, caso. Altrimenti perché continueremmo a portare, sul luogo in cui riposano i nostri cari, le stesse offerte delle popolazioni antiche? Oggi magari mettiamo un codice QR vicino alle tombe, lo inquadri e vedi il morto animarsi con l’intelligenza artificiale. A me non piace, ma cos’è questo se non una lunga lapide scritta da altri, con uno scalpello divenuto tecnologico?

(Articolo pubblicato sul quotidiano L’Adige il 13 luglio 2025)